Erst digital, dann draußen: Moderne Pflanzenzüchter treffen mit statistischen Verfahren am Computer eine Vorauswahl, ehe sie Pflanzen miteinander kreuzen und die neuen Sorten auf ihren Versuchsfeldern anbauen. Das spart Zeit, Geld und Fläche. An der Universität Hohenheim hat das statistik-basierte Pflanzenzüchten jahrzehntelange Tradition. Der Ansatz hat sich an Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt durchgesetzt. Nun tauschen sich 135 Anhänger der Hohenheimer Schule auf einer internationalen Tagung über die neuesten Entwicklungen aus. Anmeldung und weitere Informationen auf: http://eucarpia-biometrics-2012.uni-hohenheim.de/

Vor bald 50 Jahren experimentierten Forscher an der Universität Hohenheim mit neuen statistischen Verfahren in der Pflanzenzüchtung. Die Konsequenz, mit der sie den Weg weiterverfolgten, galt bald schon als einzigartig in Deutschland. Heute greifen die meisten Großforschungsprojekte der Universität Hohenheim in der Pflanzenzucht auf diese Hohenheimer Schule zurück.

Der Fachbegriff für ihren Ansatz lautet „Biometrie“. Darunter versteht man die Anwendung statistischer Verfahren in der Biologie. Im Kompetenzzentrum Pflanzenzüchtung erproben mehrere Lehrstühle und die Landessaatzuchtanstalt vielversprechende statistische Verfahren und entwickeln sie weiter. Die neuen Kulturpflanzensorten, die dadurch hervorgebracht werden, sind dabei nur ein Ergebnis. Vielmehr stellen die Forschungsprojekte der Saatgutindustrie auch fortwährend neue statistische Methoden zur Verfügung, die Neuzüchtungen immer schneller und preiswerter machen.

Forschungszweig Biometrie hat sich in der Züchtung weltweit durchgesetzt

Aber auch weltweit hat sich die Biometrie in der Scientific Community als Züchtungsinstrument durchgesetzt. Weil die Genomforschung immer neue Erkenntnisse hervorbringt, steigt die Datenmenge sprunghaft an, die Züchter heute überblicken müssen. Ihre statistischen Verfahren müssen sie daher ständig verfeinern und weiterentwickeln, um die rasant steigende Menge an genetischer Information mit Ergebnissen aus Feldversuchen effizient verknüpfen zu können.

Dabei bereichern sich gerade die Biometriker und Bioinformatiker verschiedener Fachrichtungen gegenseitig. Die derzeit neueste und vielversprechendste Methode, die sogenannte Genomische Selektion, hat der Tierwissenschaftler Prof. Dr. Theo Meuwissen von der norwegischen Universität As entwickelt. Er ist einer der acht hochkarätigen Redner auf dem Kongress an der Universität Hohenheim.

„Was ursprünglich aus der Tierzüchtung kommt, wurde in den vergangenen Jahren zunehmend auch von Pflanzenzüchtern adaptiert“, sagt Prof. Dr. Hans-Peter Piepho, Leiter des Fachgebiets Bioinformatik an der Universität Hohenheim und Organisator der internationalen Tagung. „Der Ansatz ist aber auch für andere Forschungszweige interessant. Pharmazeuten könnten ihn zum Beispiel bei der Entwicklung neuer Medikamente einsetzen

Praxisversuche bleiben dennoch unverzichtbar

Die klinischen Studien der Mediziner und die Feldversuche der Züchter bleiben aber trotz aller statistischer Raffinesse auch in Zukunft unverzichtbar. „Wenn wir nach der statistischen Vorauswahl am Computer nur noch besonders vielversprechende Kreuzungen anbauen, sparen wir Zeit, Geld und Fläche und können so die Feldversuche noch nutzbringender gestalten“, erklärt Prof. Dr. Piepho am Beispiel Züchtung.

Auch aus diesem Grund gilt die Universität Hohenheim unter Pflanzenzüchtern als Leuchtturm: Sie etablierte nicht nur die Züchtungsinformatik als weitere Disziplin zur Stärkung der Pflanzenzüchtung, sondern unterhält auch große Versuchsflächen und besitzt besonderes Know-how für die effiziente Durchführung von Feldversuchen. „Das macht uns zu einem attraktiven Partner für andere Forschungseinrichtungen weltweit“, sagt Prof. Dr. Piepho.

Hintergrund: Tagung „Biometrics in Plant Breeding“ (EUCARPIA)

Die europäischen Biometrie-Forscher sind in der Sektion „Biometrics in Plant Breeding“ der Europäischen Gesellschaft für Züchtungsforschung“ (EUCARPIA) organisiert. Die Forschergemeinde tauscht sich alle drei Jahre auf der gleichnamigen Tagung über die neuesten Entwicklungen aus. Sie steht aber auch Industrievertretern und Wissenschaftlern aus anderen Kontinenten offen.

Zu der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützten Tagung „Biometrics in Plant Breeding“ haben sich derzeit 135 Fachleute aus 23 Ländern und vier Kontinenten registriert. Der Kongress beginnt am Mittwoch, den 5. September 2012 und geht drei Tage lang. Veranstaltungsort ist das Tagungszentrum Hohenheim der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

(Presseinfo Universität Hohenheim (Text: Weik/Klebs))

Der Beitrag Pflanzenzucht am Computer: Universität Hohenheim versammelt Weltgemeinde der Biometriker erschien zuerst auf www.stuttgarter-kurier.de.]]>

Erneut konnte ein Wissenschaftler der Universität Stuttgart eine hoch dotierte Auszeichnung durch den Europäischen Forschungsrat (European Research Council, ERC) gewinnen: Oliver Röhrle, Juniorprofessor des Exzellenzclusters Simulation Technology (SimTech) erhält für die kommenden fünf Jahre mehr als 1,6 Millionen Euro an Fördergeldern für seine Forschungen im Bereich der Biomechanik. Mit dem „ERC Starting Grant“ intensiviert der bereits mehrfach ausgezeichnete Nachwuchswissenschaftler seine Arbeiten im Bereich der Modellierung von Bewegungsabläufen bei Patienten, deren Bein über dem Knie amputiert wurde. Bereits im vergangenen Jahr zeichnete der Europäische Forschungsrat die Stuttgarter Physiker Prof. Tilman Pfau und Prof. Jörg Wrachtrup mit einem „ERC Advanced Investigator Grant“ aus.

Erneut konnte ein Wissenschaftler der Universität Stuttgart eine hoch dotierte Auszeichnung durch den Europäischen Forschungsrat (European Research Council, ERC) gewinnen: Oliver Röhrle, Juniorprofessor des Exzellenzclusters Simulation Technology (SimTech) erhält für die kommenden fünf Jahre mehr als 1,6 Millionen Euro an Fördergeldern für seine Forschungen im Bereich der Biomechanik. Mit dem „ERC Starting Grant“ intensiviert der bereits mehrfach ausgezeichnete Nachwuchswissenschaftler seine Arbeiten im Bereich der Modellierung von Bewegungsabläufen bei Patienten, deren Bein über dem Knie amputiert wurde. Bereits im vergangenen Jahr zeichnete der Europäische Forschungsrat die Stuttgarter Physiker Prof. Tilman Pfau und Prof. Jörg Wrachtrup mit einem „ERC Advanced Investigator Grant“ aus.

Prof. Röhrle befasst sich in seiner Forschung mit der biomechanischen Simulation des menschlichen Körpers, einem Forschungsgebiet an der Schnittstelle von Medizin, Physiologie, Mathematik und Mechanik. Im Mittelpunkt steht die Modellierung von Skelettmuskeln und Teilen des menschlichen Bewegungsapparats. Die von ihm entwickelten Computermodelle erlauben es zum Beispiel, das Verhalten von Skelettmuskeln auf externe Reize virtuell zu untersuchen. Von Nutzen ist dies unter anderem für die Behandlung von Querschnittsgelähmten oder eben bei simulierten Bewegungsabläufen von beinamputierten Menschen. „Indem wir mit Hilfe von dreidimensionalen Computermodellen für verschiedene Bewegungsszenarien simulieren, welche dynamischen Eigenschaften in der Muskulatur der betroffenen Beine vorherrschen, können wir einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung des Zusammenspiels von Stumpf und Schaft leisten“, erklärt Oliver Röhrle. Notwendig sind Simulationen im medizinischen oder orthopädietechnischen Umfeld, da in diesen Anwendungsfällen häufig zu wenig experimentelle Daten vorhanden sind, um alle entwicklungstechnisch notwendigen Schlüsse ziehen zu können. So sind zum Beispiel die Kontaktkräfte zwischen Stumpf und Schaft, wenn überhaupt, nur punktuell bekannt. Durch die Simulation können diese an jeder Stelle und eventuell auch in Kombination mit weiteren physikalischen Größen betrachtet werden.

„Der ERC Starting Grant ist eine weitere tolle Bestätigung meiner Forschungsarbeiten. Die Fördergelder helfen mir, meine Biomechanik-Forschungsgruppe auch langfristig hervorragend aufstellen zu können“, so Röhrle. Für den gebürtigen Ulmer setzt sich mit der bewilligten Förderung eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte fort. Erst im vergangenen Jahr wurde er mit dem renommierten Richard-von-Mises-Preis der Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM) ausgezeichnet. Im Oktober 2011 erhielt er gemeinsam mit Dr. Urs Schneider vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) in Stuttgart 1,7 Millionen Euro verteilt auf fünf Jahre aus dem Fraunhofer-Attract-Förderprogramm zum Aufbau seiner eigenen Nachwuchsforschergruppe „Virtual Orthopedic Lab“ am IPA. Zuletzt konnte er sich auch über den erfolgreichen Antrag des Exzellenzclusters SimTech bei der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder freuen. Der Exzellenzcluster, in dessen Rahmen Röhrle seine Biomechanik-Forschungsgruppe leitet, konnte dabei eine Förderung für weitere fünf Jahre bis 2017 einwerben.

(Universität Stuttgart, Foto: Juniorprofessor Oliver Röhrle (c) Uni Stuttgart)

Der Beitrag Simulierte Bewegungsabläufe für bessere Beinprothesen erschien zuerst auf www.stuttgarter-kurier.de.]]> Vertreter von Astrium, Europas führendem Raumfahrtunternehmen, und der Universität Stuttgart unterzeichneten heute eine Vereinbarung zur Intensivierung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumtransporttechnologien. Im Rahmen eines von Astrium geförderten Graduiertenkollegs sollen in den nächsten fünf Jahren bis zu acht Doktorandinnen und Doktoranden ingenieurwissenschaftliche Schlüsselthemen rund um Aufstiegs-, Orbital- und Wiedereintrittssysteme bearbeiten.

Vertreter von Astrium, Europas führendem Raumfahrtunternehmen, und der Universität Stuttgart unterzeichneten heute eine Vereinbarung zur Intensivierung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumtransporttechnologien. Im Rahmen eines von Astrium geförderten Graduiertenkollegs sollen in den nächsten fünf Jahren bis zu acht Doktorandinnen und Doktoranden ingenieurwissenschaftliche Schlüsselthemen rund um Aufstiegs-, Orbital- und Wiedereintrittssysteme bearbeiten.

Die Raumfahrt ist heute aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Raketen befördern Satelliten direkt auf Bahnen, die sich für die Telekommunikation, die Navigation oder die Beobachtung der Erde eignen. Distanzen zu fernen Planeten in unserem Sonnensystem werden mit besonders gebauten Sonden überbrückt. Schwerlasttransporter, wie einst das amerikanische Space-Shuttle oder die europäische Ariane 5 transportieren große Teile von Raumstationen in den erdnahen Weltraum, wo sie von Astronauten zusammengebaut und genutzt werden. Ihr Erkenntnisgewinn reicht von der Astronomie, der Physik und Kernphysik über die Geophysik und Geologie bis hin zur Ozeanologie, Biologie und Medizin.

Doch wie sieht der Weltraumtransport von kommerziellen und wissenschaftlichen Satelliten in der Zukunft aus? Welche bemannten und unbemannten Raumfahrtmissionen sind technologisch und finanziell realisierbar? Welche Technologien müssen beherrscht werden, um den Transport im Weltraum effizient zu gestalten oder um Nutzlasten von den Tiefen unseres Planetensystems sicher zur Erde zurück zu bringen? Wie lassen sich ausgediente Satelliten gezielt entsorgen, um der ständig zunehmenden Problematik von Kollisionen im Weltraum zu begegnen und damit auch nachfolgenden Generationen den Zugang zu speziellen Umlaufbahnen zu ermöglichen? Antworten auf diese Fragen wollen die Universität Stuttgart und Astrium im Rahmen der neuen Graduiertenschule finden.

Neues Modell der Graduiertenförderung

„Graduiertenkollegs, bei denen die Industrie direkt ingenieurwissenschaftliche Grundlagenforschung fördert, sind noch relatives Neuland“, so der Rektor der Universität Stuttgart, Prof. Wolfram Ressel. „Dass dies nun auch auf dem technologisch und wissenschaftlich anspruchsvollen Gebiet der Raumfahrt und mit der Unterstützung des auf diesem Gebiet größten Industrieunternehmens in Europa erfolgt, freut uns sehr und spiegelt einmal mehr die Reputation, die die Universität Stuttgart mit ihrer bundesweit größten Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik auf diesem Forschungsfeld genießt.“ „Neben den rein wissenschaftlich motivierten Fragen ist es uns ein besonderes Anliegen, dem absehbar zunehmenden Mangel an ingenieurwissenschaftlichem Nachwuchs zu begegnen“, betonen die Koordinatoren des Graduiertenkollegs, Prof. Stefanos Fasoulas vom Institut für Raumfahrtsysteme der Uni Stuttgart und Dr. Frank Pohlemann, Leiter der Geschäftsentwicklung von Astrium Space Transportation.

Langjährige intensive Zusammenarbeit

Die beiden Partner können auf eine bereits seit Jahren sehr erfolgreiche und intensive Zusammenarbeit aufbauen. Astrium unterstützt beispielsweise das Kleinsatelliten-Programm am Institut für Raumfahrtsysteme, ebenso wurden zahlreiche Einzelthemen im Bereich Raumtransportsysteme in Form von Doktoranden-Patenschaften gefördert. Das Graduiertenkolleg stellt nun diese Zusammenarbeit auf eine breitere Basis und ermöglicht somit dem besonders qualifizierten akademischen Nachwuchs attraktive Randbedingungen für eine wissenschaftliche Weiterqualifikation. In der zunächst für fünf Jahre vereinbarten Maßnahme sollen bis zu acht Doktorandinnen und Doktoranden gefördert werden, wobei die Hälfte der Stellen noch 2012 ausgeschrieben wird, die andere Hälfte im Jahr 2013.

Weitere Informationen bei Prof. Stefanos Fasoulas, Universität Stuttgart, Institut für Raumfahrtsysteme, Tel. 0711/685-62417, e-mail: fasoulas@irs.uni-stuttgart.de.

Über Astrium:

Astrium ist das führende europäische Unternehmen für Weltraumsysteme und Raumfahrttechnik und die Nummer drei weltweit. Im Jahr 2011 erreichte Astrium einen Umsatz von knapp 5 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit 18.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seine Hauptstandorte in Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Spanien und den Niederlanden. Das Kerngeschäft gliedert sich in drei Bereiche. Astrium Space Transportation für Trägerraketen und Weltraum-Infrastrukturen, Astrium Satellites für Satelliten und Bodensegmente sowie Astrium Services für umfassende stationäre und mobile End-to-End-Lösungen, Equipment und Systeme für Hochsicherheits- und kommerzielle Satellitenkommunikation sowie maßgeschneiderte weltweite Produkte und Dienstleistungen für Geo-Informationen.

Über die Raumfahrt an der Universität Stuttgart:

Die Universität Stuttgart ist eine international führende Forschungsuniversität mit mehr als 22.600 Studierenden und pflegt ein interdisziplinär orientiertes Profil mit Schwerpunkten in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Sie gliedert sich in zehn Fakultäten, darunter auch die Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie. Hier werden derzeit jährlich rund 400 Studierende im Bachelorstudiengang und ab dem Wintersemester 2012/13 etwa 200 bis 250 Studierende im Masterstudiengang Luft- und Raumfahrttechnik immatrikuliert. Damit nimmt die Universität Stuttgart in diesem Bereich die Spitzenposition in Europa ein. Mit dem Neubau des Raumfahrtzentrums Baden-Württemberg wurde diese Vorrangstellung in Forschung und Lehre weiter ausgebaut.

(Presse Universität Stuttgart, Foto: Simulation eines Mondsatelliten kurz nachdem Start von der Erde, (c) IRS/UniversitätStuttgart)

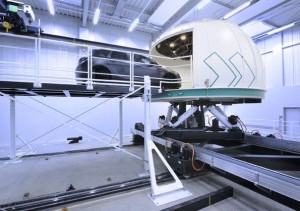

Der Beitrag Die Universität Stuttgart arbeitet künftig mit Europas führendem Raumfahrtunternehmen zusammen erschien zuerst auf www.stuttgarter-kurier.de.]]> Am Institut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwesen (IVK) der Universität Stuttgart und am Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS) wurde nach dreijähriger Bauzeit die Errichtung eines sehr leistungsfähigen Fahrsimulators abgeschlossen. Der Stuttgarter Fahrsimulator, größte Anlage dieser Art an einer europäischen Forschungseinrichtung, ermöglicht die Erforschung und Entwicklung von intelligenten Fahrerassistenzsystemen zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs und zur Sicherheitsoptimierung von Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie von Fahrzeugen mit konventionellem Antrieb.

Am Institut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwesen (IVK) der Universität Stuttgart und am Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS) wurde nach dreijähriger Bauzeit die Errichtung eines sehr leistungsfähigen Fahrsimulators abgeschlossen. Der Stuttgarter Fahrsimulator, größte Anlage dieser Art an einer europäischen Forschungseinrichtung, ermöglicht die Erforschung und Entwicklung von intelligenten Fahrerassistenzsystemen zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs und zur Sicherheitsoptimierung von Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie von Fahrzeugen mit konventionellem Antrieb.

Am Montag, dem 25. Juni 2012, fand auf dem Vaihinger Campus die feierliche Einweihung des Stuttgarter Fahrsimulators auf Einladung der Universität Stuttgart und des FKFS in Anwesenheit zahlreicher Festgäste aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik statt.

In seiner Begrüßung bezeichnete Prof. Wolfram Ressel, Rektor der Universität Stuttgart, den größten Fahrsimulator Europas als ein exponiertes Beispiel für Forschung auf Spitzenniveau, die den internationalen Ruf der Universität Stuttgart begründe: „Es ist eine Zukunftsaufgabe unserer Universität, auch künftig attraktive Forschungsvorhaben einzuwerben und durch fördernde Rahmenbedingungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu weltweit beachteten Forschungsleistungen zu motivieren“, so Ressel.

Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg sagte in ihrem Grußwort: „Die Resultate aus den Arbeiten mit dem Stuttgarter Fahrsimulator werden die Forschung im Bereich der Elektromobilität auf europäischem Spitzenniveau wesentlich vorantreiben. Das Engagement des Landes zeigt, dass Baden-Württemberg sich seiner Verantwortung als Automobilstandort bewusst ist. Gerade hier müssen Innovationen entwickelt werden, um diese wichtige Industriebranche nachhaltig und umweltfreundlich zu gestalten.“

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat den neuen Fahrsimulator mit rund 3 Mio. Euro gefördert. Staatssekretär Dr. Georg Schütte betonte anlässlich der Einweihung den Beitrag des Simulators für die Weiterentwicklung von konventionellen und alternativen Antriebstechnologien: „Dieser europaweit größte Fahrsimulator ermöglicht es Forscherinnen und Forschern, Autos in Zukunft energieeffizienter und sicherer zu machen. Solche innovativen Entwicklungen sind die Grundlage dafür, dass Deutschland auf dem internationalen Automobilmarkt auch in den kommenden Jahren seinen Technologievorsprung sichern kann.“

FKFS-Vorstand Prof. Dr. Hans-Christian Reuss stellte den Festgästen in seinem Vortrag das technische Konzept des Stuttgarter Fahrsimulators vor und erläuterte die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: „Das moderne Kraftfahrzeug ist durch eine hohe und steigende Zahl von elektronischen Regel- und Assistenzsystemen gekennzeichnet“, erklärte Reuss. „Nicht nur aus Kostengründen werden zur quantitativen und qualitativen Bewertung dieser Systeme zunehmend virtuelle Umgebungen eingesetzt. Neben der Energie- und CO2-Einsparung wird künftig die Unfallvermeidung einen Schwerpunkt bilden. Unsere Forschungen werden dazu beitragen, die Zahl der Verkehrsopfer zu reduzieren.“

Der Fahrsimulator wurde sowohl für die öffentliche Forschung als auch für Verbundprojekte mit der Automobilindustrie konzipiert. Die Finanzierung des Fahrsimulators erfolgte mit Fördermitteln des Bundesministerium für Bildung und Forschung (ca. 3,0 Mio. EUR) und des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg (ca. 1,8 Mio. EUR). Hinzu kamen Mittel aus dem Konjunkturpaket 2 (1,25 Mio. EUR) und Eigenmittel des FKFS (1,0 Mio. EUR).

Zur realistischen Nachbildung der Fahrzeugbewegungen verfügt der Fahrsimulator über ein Acht-Achsen-Bewegungssystem mit einem 10m x 7m Bewegungsraum, der zur Darstellung kombinierter Längs- und Querbeschleunigungen dient. Ein aufgesetzter Hexapod ermöglicht die Nachbildung von Hub-, Nick-, Wank- und Gierbewegungen. Durch ein Fahrzeugwechselsystem können komplette, geringfügig modifizierte Vorserien- oder Serienfahrzeuge in den Simulator eingebracht werden. Die Simulationsumgebung ist modular aufgebaut, so dass diese durch weitere Funktionen und auch kommerzielle Produkte ergänzt werden kann.

Für den Fahrsimulator wurde am Institut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwesen der Universität Stuttgart ein zweigeschossiger Anbau erstellt.

(Presse Universität Stuttgart, Foto: Fahrzeugeinbringung FKFS, (c) Universität Stuttgart FKFS)

Der Beitrag Europas größter Fahrsimulator fertiggestellt: weniger Energieverbrauch und weniger Verkehrsopfer als Ziel erschien zuerst auf www.stuttgarter-kurier.de.]]>